廈門舞蹈蓬勃興旺,讓人驚訝。近來,廈門公安系統參加福建音樂舞蹈節演出的舞蹈《團圓》,在我看來,是廈門本土舞蹈作品中一顆新生的“明珠”。這個作品表現了一個“尋親”的感人故事,講述了廈門警方通過DNA鑒定技術,幫助一位丟失兒子26年的母親,最終找到自己親生骨肉、母子團圓的真實事件。

舞蹈《團圓》給我留下了深刻印象,仔細梳理大概有如下幾個方面:

其一,這個作品的題材內容選擇了身邊的社會事件,是名副其實的現實題材舞蹈作品。

一般來說,觀眾看舞蹈作品,欣賞的是舞蹈技法的風格之美,而內容表達容易被人忽視,對現實題材的表達更是挑戰。《團圓》選擇了現實題材,這在創作上是有難度的。在七八分鐘的結構過程中,編導努力從生活中提煉出人物情感和事件發展的要素,用來構建舞蹈的動作形象和場景畫面。

26年的漫長歲月,骨肉離散的悲苦情感;公安警察忠誠使命的責任感以及現代DNA技術手段助力“尋親”的獨特細節……編導用這些內容要素結構起作品的“四梁八柱”,讓身邊的真實人物、事件找到了舞蹈講述的敘事邏輯,讓現實題材內容很好地進入舞蹈藝術的動作形象中。

其二,舞蹈《團圓》的表現形式不是簡單模仿生活行為的寫實手段,而是意象化的想象思維方式。

用動作講故事,本來就是舞蹈創作的“短板”。舞蹈《團圓》既然選擇了現實題材,就需要找到突破“短板”的新方法。編導選擇了意象化的結構方法和動作造型手段,讓文字敘述的故事內容具有更直觀的舞臺形象效果。

在這里,《團圓》的群舞構思特別值得一提。比如,在母親尋找丟失的兒子時,群舞演員如叢林一樣佇立于舞臺,構成了一張張陌生面孔的社會眾生相。在母親眼中,這是人海茫茫的社會大環境,它帶來了某種難以名狀的壓迫感。這種感覺通過舞臺場景傳導給觀眾,反襯出母親尋找失散兒子時孤獨、焦慮、壓抑甚至絕望的心情。在此刻,從個體的動作造型到整體的隊形調度,群舞用直觀形象畫面,渲染出人物內心的波瀾起伏。

26年時間,對個人而言是漫長的人生歷程。春去秋來,青絲白發。這么大的時間跨度,在七八分鐘的舞蹈作品中怎樣才能交代清楚?母子分離的心理空間和現實距離又如何在有限的舞臺空間中表現出來?在燈光配合下,群舞又成了時間流動和空間分隔的象征化表達,演員不停地跑動穿梭,仿佛光陰似流水一般逝去。而縱橫交錯的隊形調度,又將離散的母親和兒子隔絕在不同的舞臺空間里。

公安警察的形象是舞蹈段落和場景的點睛之筆。在整個群舞畫面中,演員的服裝大都是相對抽象化的統一設計,只有警察的是完全寫實的警服。虛實結合的舞臺想象力,為舞蹈的敘事表達鋪展開一條新思路。“尋親”的長路終有轉折,那一身警服的出現帶來溫暖的希望,讓整個舞蹈劇情的演進有了具象化的交代。

其三,綜合性的多媒體舞臺表現手段輔助舞蹈動作形象展現了題材內容的細節。

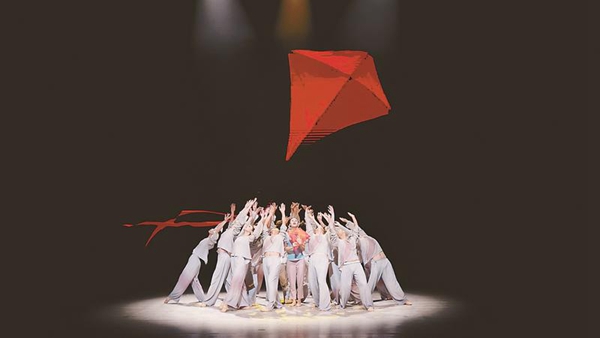

舞蹈《團圓》在這方面大膽突破,大屏幕上使用多種內容標志配合動作場景。紅色的風箏將“離散”和“牽掛”的情感具象化,無數人像畫面的交錯表現了警察在茫茫人海中搜索尋找的艱難。激光打出的空間帶觀眾進入時光隧道,放大的指紋形象讓觀眾與舞蹈中的人物一起辨認多條線索中的蛛絲馬跡……綜合的舞臺手段為觀眾理解舞蹈劇情起到提示作用。

現實題材的舞蹈創作不是一個簡單的課題。從分析題材含義、提煉適于舞蹈表現的細節內容到建立敘事方法、找到觀眾理解的思路,從設計舞蹈的動作造型語言到集合各種舞臺手段表達完整的形象立意,舞蹈《團圓》在這些方面為我們提供了很有裨益的經驗參考。